Du procès de Bobigny (1972) à la loi Veil (1975), les solidarités en marche

On mai 15, 2025 by labo recherche StandardPar : Alkhansae FADLI et Camelia MEKAOUI

Introduction

Le 26 novembre 1974, Simone Veil déclare à l’Assemblée nationale : « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. » Par ces mots, la ministre souligne que l’IVG n’est jamais un acte anodin, mais souvent une réponse à des situations de détresse.

Deux ans plus tôt, le procès de Bobigny illustre parfaitement cette réalité. Portée par l’avocate Gisèle Halimi, cette affaire révèle que l’avortement, loin d’être un choix confortable, est bien souvent la seule issue face à des contraintes sociales, économiques ou personnelles insurmontables. Ce procès emblématique a ouvert la voie à l’adoption de la loi Veil en 1975, qui légalisera l’interruption volontaire de grossesse.

Certains procès marquent une avancée décisive pour la société ; celui de Bobigny en est un. Il s’inscrit dans une dynamique collective de mobilisation. L’affaire commence avec Marie-Claire Chevalier, une adolescente de 16 ans, victime de viol. Refusant de mener cette grossesse à terme, elle recourt à un avortement clandestin, alors que la loi de 1920 l’interdit formellement.

Sa mère, Michèle Chevalier, modeste agente de la RATP et mère célibataire de trois enfants, tente d’abord de consulter un gynécologue. Celui-ci ne s’oppose pas à l’intervention mais exige 4 500 francs, soit l’équivalent de trois mois de salaire. Faute de moyens, elle se tourne vers des collègues ayant elles-mêmes vécu cette expérience et fait appel à une faiseuse d’ange, Micheline Bambuck, qui pratique l’opération pour 1 200 francs. Une complication survient, obligeant mère et fille à se rendre à l’hôpital, engendrant de nouveaux frais.

Quelques semaines plus tard, le violeur de Marie-Claire, également mineur, est interpellé pour un autre délit. Pour se protéger, il la dénonce. La police débarque chez la famille Chevalier et menace les deux femmes de prison si elles n’avouent pas. Elles le font. Michèle, ses trois collègues et sa fille sont inculpées pour avortement illégal, conformément à l’article 317 du Code pénal.

À la bibliothèque de son travail, Michèle découvre le livre Djamila Boupacha, retraçant le combat judiciaire mené par Gisèle Halimi. Elle décide alors de la contacter. Halimi, militante de l’association Choisir, voit dans ce procès l’opportunité de transformer une affaire individuelle en cause politique.

Le procès est scindé en deux volets : Marie-Claire est jugée à huis clos par le tribunal pour enfants, qui la relaxe en raison des pressions morales subies. Le second procès, public, devient le fameux procès de Bobigny. Devant une salle trop exiguë pour accueillir les soutiens nombreux, les débats se déroulent en partie à l’extérieur, amplifiant la couverture médiatique. Halimi y convoque médecins et intellectuels pour démontrer que la véritable injustice réside dans la loi elle-même.

Ce procès symbolise l’écart entre la législation et les réalités vécues par les femmes. Il contribue à faire émerger un large mouvement en faveur de la dépénalisation de l’avortement. En 1974, à l’initiative du président Giscard d’Estaing, Simone Veil porte un projet de loi devant l’Assemblée puis le Sénat. Le texte, adopté le 20 décembre 1974 à titre expérimental, légalise l’IVG jusqu’à 10 semaines et reconnaît le droit à l’objection de conscience pour les médecins. La prise en charge reste partielle.

Le 31 décembre 1979, les dispositions de la loi Veil de 1975 sont entérinées et deviennent définitives. Cette loi marque une avancée significative, en supprimant notamment certaines restrictions liées à l’accord médical ou à l’accueil hospitalier des femmes souhaitant avorter. Depuis, le droit à l’IVG a continué d’évoluer grâce à plusieurs réformes majeures : en 2001, le délai légal est étendu de 10 à 12 semaines, puis à 14 semaines en 2022 ; cette même année, le délai de réflexion obligatoire est supprimé pour toutes les femmes, majeures comme mineures. Par ailleurs, les compétences des sages-femmes ont été élargies : elles peuvent depuis 2016 réaliser des IVG médicamenteuses, et depuis 2022, des IVG instrumentales sous certaines conditions. Toujours en 2022, les procédures hors établissement de santé ont été simplifiées. D’autres avancées notables incluent la suppression, en 2014, de la notion de « détresse » comme condition préalable à l’IVG, ainsi que la prise en charge intégrale de l’acte par l’Assurance Maladie depuis 2013.

Ces évolutions s’inscrivent dans la continuité du tournant amorcé par le procès de Bobigny en 1972. Cette affaire emblématique a mis en lumière l’absurdité d’une loi en décalage avec la réalité vécue par de nombreuses femmes, et a suscité une mobilisation d’envergure. C’est cette dynamique collective – nourrie par l’alliance entre citoyen·ne·s, professionnel·le·s de santé et militant·e·s féministes – qui a permis de faire évoluer la législation et d’ouvrir la voie à la loi Veil.

Dans ce contexte, une question s’impose : dans quelle mesure le procès de Bobigny a-t-il fait émerger des solidarités qui ont permis l’adoption de la loi Veil en 1975 ?

Pour y répondre, il convient d’explorer la pluralité des formes de solidarité qui ont vu le jour dans le sillage de ce procès. Nous étudierons d’abord les initiatives citoyennes, souvent portées par des anonymes déterminés à défendre des principes de justice. Ensuite, nous analyserons l’engagement de certains soignants – médecins, sages-femmes ou infirmiers – qui ont fait preuve de courage face à une législation répressive. Nous mettrons également en lumière le rôle stratégique joué par les associations féministes, qui ont su structurer et porter ce combat sur la scène médiatique et politique. Enfin, nous reviendrons sur le soutien exprimé par plusieurs figures politiques, notamment au Parlement, qui ont permis à Simone Veil de faire adopter cette réforme historique.

I- Les initiatives citoyennes de solidarité

Le procès de Bobigny en 1972 marque un tournant décisif dans la lutte pour le droit à l’avortement en France, notamment du point de vue citoyen. Il met en lumière la brutalité des lois en vigueur à l’époque et suscite une mobilisation populaire inédite. Le soutien exprimé par une partie de la population s’avère déterminant pour faire évoluer les mentalités et contribuer à l’adoption de la loi Veil en 1975.

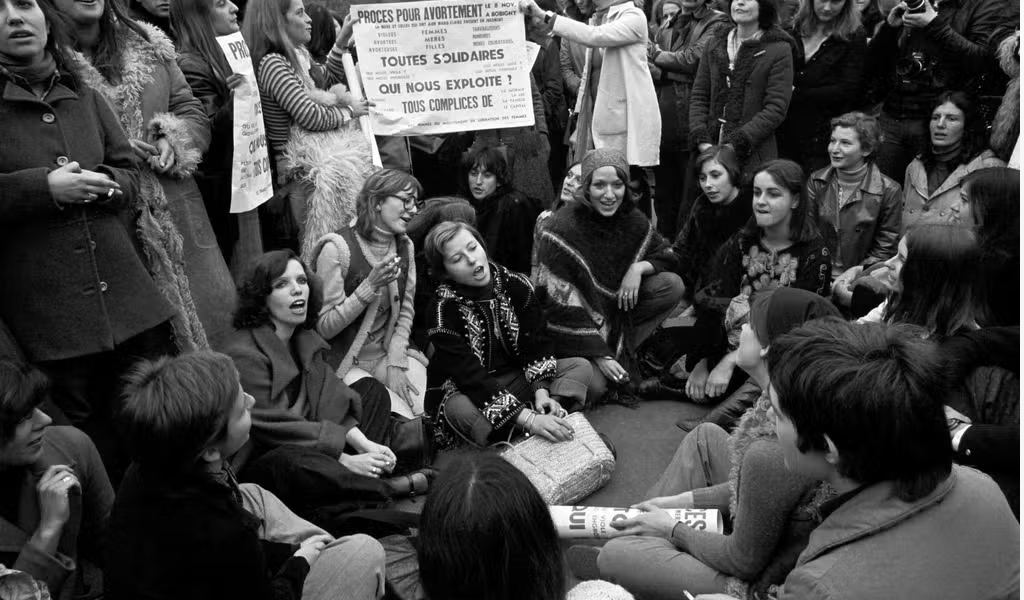

Dès le procès, de nombreux citoyens manifestent leur solidarité envers Marie-Claire Chevalier, la jeune fille jugée pour avoir avorté, et sa mère, également poursuivie. Cette empathie s’est largement exprimée dans les médias à travers des témoignages et réactions publiques. Par exemple, des articles du Nouvel Observateur dans les années 1970 révèlent un rejet croissant de la répression de l’avortement. Cette forme de soutien, souvent qualifiée de « solidarité de parole », consiste à approuver la cause sans pour autant s’engager activement (manifestations, pétitions, actions militantes).

Si cette implication restait limitée sur le plan concret, elle n’en a pas moins contribué à faire émerger la question de l’avortement dans le débat public. En brisant le silence et en réduisant la stigmatisation, elle a préparé le terrain à une évolution des mentalités. Ces soutiens, bien que discrets, ont ainsi créé un climat plus favorable à l’écoute des arguments en faveur de l’IVG.

Un exemple marquant de cette solidarité passive est visible dans le documentaire Y’a qu’à pas baiser (1971), réalisé par Carole Roussopoulos, vidéaste féministe franco-suisse. Ce film donne la parole à de nombreuses femmes, notamment lors d’une interview-trottoir réalisée au cœur d’une manifestation pour le droit à l’avortement des mineures. Interrogées par la journaliste, plusieurs passantes affirment soutenir les revendications féministes, tout en justifiant leur non-participation par leur âge ou leur statut. Cette dissonance illustre une forme de solidarité compassionnelle : les femmes comprennent les enjeux, compatissent, se disent favorables à la cause, mais n’agissent pas pour autant. Cette posture, très répandue, a un impact limité sur les avancées concrètes.

Face à cela, d’autres citoyennes et citoyens ont choisi des formes d’engagement plus affirmées. Le 5 avril 1971, 343 femmes – dont Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi – signent dans Le Nouvel Observateur une tribune intitulée « Je me suis fait avorter ». Ce manifeste constitue un acte de désobéissance civile fort : bien que les signataires n’aient pas été poursuivies, certaines subiront des représailles, telles que des menaces, des ruptures familiales ou la perte de leur emploi. Leur geste témoigne d’une solidarité féminine assumée, au prix de conséquences personnelles.

La publication du manifeste provoque un scandale national. Certains journaux comme Charlie Hebdo y réagissent avec provocation, titrant : « Qui a engrossé les 343 salopes ? » – une satire qui, malgré son ton, contribue paradoxalement à élargir la visibilité du texte et à renforcer sa portée.

D’autres manifestes suivent, comme celui de 252 médecins publié le 3 mai 1971, puis celui des 331 médecins du 3 février 1973, tous deux dans Le Nouvel Observateur. Ces professionnels de santé y affirment avoir pratiqué des avortements en toute illégalité. Ces prises de position, que l’on peut qualifier de solidarités professionnelles actives, contribuent à banaliser l’acte d’avortement dans le discours public. En signant, ces médecins reconnaissent ouvertement la réalité d’une pratique répandue et refusent d’en faire un tabou.

Ce type d’engagement, bien plus qu’un simple soutien de principe, joue un rôle décisif dans l’évolution de l’opinion. Il s’agit d’une solidarité militante, qui assume sa volonté d’influencer la société, que ce soit par l’action directe ou par la visibilité médiatique. Il en va de même pour des figures intellectuelles comme Simone de Beauvoir, dont Le Deuxième Sexe pose les bases théoriques de la liberté reproductive et participe à façonner les consciences.

Enfin, d’autres citoyens ont choisi de canaliser leur engagement dans la création ou le renforcement d’associations. On peut citer l’Association nationale pour l’étude de l’avortement (ANEA), le Mouvement de libération des femmes (MLF), ou encore le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC), fondé en 1973. Ce dernier a joué un rôle déterminant, avec pour objectif affiché l’abrogation des lois répressives et la légalisation de l’avortement. Ce type d’investissement, qui dépasse la simple adhésion morale, témoigne d’un engagement profond, nécessitant un véritable don de temps, d’énergie, et un sens affirmé de la cause commune.

II- La solidarité du milieu médical

Au-delà du soutien exprimé par les citoyens, la solidarité du corps médical a joué un rôle fondamental dans le combat pour la légalisation de l’avortement. À partir du procès de Bobigny, la question de l’IVG n’est plus uniquement un fait divers : elle devient un enjeu politique et social majeur. Dans ce contexte, médecins, sages-femmes et professionnels de santé s’engagent aux côtés de Marie-Claire Chevalier et de sa mère, mais aussi, plus largement, en faveur des femmes confrontées à l’illégalité de l’avortement. Leur mobilisation constitue une forme de solidarité professionnelle, articulée autour d’une volonté de justice, de protection et de soin.

L’un des exemples les plus marquants est celui du professeur Paul Milliez, médecin catholique, qui choisit de témoigner en faveur des accusées lors du procès. Ce geste, courageux et isolé à l’époque, incarne une solidarité individuelle forte, d’autant plus significative qu’elle s’oppose aux positions officielles de l’Église et va à l’encontre de ses propres convictions religieuses. En dénonçant les dangers des avortements clandestins, Milliez met en lumière le prix que paient les femmes pour l’interdiction de l’IVG. Son témoignage influence la décision du tribunal, qui fait preuve de clémence. Cette solidarité exposée a un coût : le professeur est sanctionné par le Conseil national de l’Ordre des médecins et écarté de l’Académie de médecine. Mais son engagement a permis de sensibiliser l’opinion à l’urgence sanitaire et à l’injustice législative.

Dans les années qui suivent, d’autres professionnels rejoignent ce mouvement. Le Groupe d’information santé (GIS), fondé par des médecins, s’investit activement dans la diffusion d’informations fiables sur l’IVG et l’organisation de formations pour le personnel soignant. Le GIS représente une solidarité structurée, destinée à accompagner les femmes et à professionnaliser la prise en charge, dans un contexte encore interdit par la loi. Certains membres vont même jusqu’à faciliter l’accès à des avortements dans des conditions médicalisées, malgré les risques encourus.

Cette solidarité active se manifeste aussi par des prises de position publiques. En 1973, 331 médecins signent un manifeste publié dans Le Nouvel Observateur, en réponse directe à celui des 343 femmes. Ils y revendiquent avoir pratiqué des avortements, assumant leur solidarité concrète avec les patientes. Parmi eux, des figures comme René Frydman, Annie Bureau, Joëlle Brunerie ou Pierre Jouannet prennent ouvertement position, malgré les menaces pesant sur leur carrière. Leur démarche contribue à faire évoluer le débat : l’avortement n’est plus seulement une question morale, mais devient un enjeu de santé publique, légitime et incontournable.

La solidarité médicale se prolonge également dans les actions conjointes avec les mouvements féministes. Des médecins et sages-femmes participent aux campagnes du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception), qui propose des consultations, organise des débats publics, et réalise des IVG clandestines dans des conditions sanitaires sûres. Ce partenariat donne naissance à une solidarité de terrain, incarnée par des actes concrets qui sauvent des vies et réduisent les risques liés à des pratiques illégales.

Parmi les intervenants majeurs, Simone Iff, vice-présidente du Mouvement français pour le planning familial (MFPF), joue également un rôle clé lors du procès de Bobigny. Dans son témoignage, elle insiste sur le manque d’accès à l’information et aux moyens de contraception, pointant les défaillances du système médical. En soulignant que l’avortement est souvent une nécessité dans un contexte de privation, elle défend une solidarité institutionnelle et préventive, visant à accompagner les femmes avant même qu’elles soient contraintes à un tel choix.

Cette logique est également défendue par l’Association nationale pour l’étude de l’avortement (ANEA), qui milite pour une prise en compte plus large des raisons justifiant l’IVG, au-delà du simple danger vital. Leur engagement reflète une solidarité intellectuelle et politique, tournée vers une amélioration radicale du droit à l’avortement, prenant en compte le bien-être physique, psychologique et social des femmes. En défendant l’idée que l’IVG doit être un droit inconditionnel, ils posent les bases d’une approche progressiste de la solidarité.

Enfin, certains professionnels incarnent une solidarité extrême, poussée jusqu’à l’engagement personnel le plus désintéressé. Le Dr Maurice Berger, pédopsychiatre, pratiquait bénévolement des avortements clandestins au sein de l’association Choisir-Lyon, sans tirer aucun bénéfice de cette activité illégale. En tant qu’homme, non directement concerné, il fait preuve d’une solidarité totale, motivée par des convictions humanistes profondes. Son action illustre à quel point certains médecins ont été prêts à dépasser leur cadre professionnel pour défendre une cause qu’ils jugeaient juste et urgente.

III- La solidarité militante au cœur de la mobilisation associative

En 1972, alors que l’avortement était encore interdit en France, plusieurs associations se sont engagées dans une solidarité militante forte pour défendre les femmes contraintes au silence par la loi. Leur action, notamment à l’occasion du procès de Bobigny, a constitué un véritable tournant historique. Ces mouvements, à l’image du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception), ont incarné une solidarité désintéressée, guidée par la volonté de faire évoluer les droits fondamentaux des femmes, et non par des intérêts personnels. La dissolution volontaire du MLAC après le vote de la loi Veil en 1975 montre clairement que cette lutte était conçue comme une réponse solidaire à une injustice collective.

Créé en avril 1973, le MLAC réunissait médecins et non-médecins autour d’un objectif commun : faire reconnaître l’avortement comme un droit accessible à toutes, exercé à la demande des femmes, et remboursé par la Sécurité sociale en tant qu’acte médical. Ces revendications deviendront, deux ans plus tard, des piliers de la loi Veil. Le MLAC agissait dans une logique de solidarité concrète : ses membres militaient pour l’IVG tout en fournissant un soutien direct aux femmes, notamment via des actions de sensibilisation, un accompagnement médical et des solutions d’urgence.

Cette association s’est construite en lien avec d’autres structures engagées dans des formes complémentaires de solidarité : des militantes du Planning Familial, œuvrant pour l’éducation sexuelle et l’accès à la contraception, ainsi que des membres du MLF (Mouvement de libération des femmes), mouvement féministe non mixte réclamant la libre disposition du corps féminin. Ensemble, ces réseaux ont constitué une solidarité plurielle, combinant l’expertise médicale, l’engagement militant et la revendication féministe, pour offrir une réponse collective à l’interdiction de l’avortement.

Parmi les actions phares du MLAC figure la première démonstration publique de la méthode de Karman, une technique d’aspiration utérine simple, peu coûteuse et sans anesthésie. Cette démonstration, organisée en présence de militantes du MLF, du biologiste Pierre Jouannet et du médecin Harvey Karman – militant de longue date pour l’avortement libre en Californie – est un exemple emblématique de solidarité technico-militante. Elle visait à rendre visible une pratique médicalement sûre, utilisée dans des conditions illégales pour protéger les femmes.

Le MLAC a également organisé des voyages solidaires vers Londres ou Amsterdam pour permettre à des femmes enceintes de plus de 12 semaines de bénéficier d’un avortement légal. Ces déplacements, arrêtés après le vote de la loi Veil, ont concerné 248 femmes entre 1973 et 1974. Ils illustrent une solidarité transnationale, où l’engagement allait jusqu’à contourner les frontières pour garantir un droit que la loi française refusait encore.

D’autres associations, comme Choisir, fondée en 1971 par Gisèle Halimi à la suite du procès de Bobigny, ont œuvré dans une autre forme de solidarité, plus juridique et politique. Composée d’avocats, d’intellectuelles et de militants, Choisir s’est imposée comme une force de soutien déterminante. Loin de se limiter à la défense de Marie-Claire, l’association a transformé ce procès en un acte politique. Par une solidarité judiciaire médiatisée, elle a permis de dénoncer publiquement une loi jugée injuste, et de faire de cette affaire un symbole national.

Cette démarche a permis à une révolte individuelle de devenir une cause collective. L’action de Choisir illustre une solidarité stratégique : en combinant droit, communication et mobilisation, elle a accéléré l’évolution des mentalités et préparé l’opinion à la réforme. Elle a également favorisé l’émergence de figures politiques comme Simone Veil, dont l’action s’est inscrite dans le prolongement direct de cette dynamique.

L’antenne lyonnaise de Choisir, entre 1972 et 1974, a elle aussi démontré l’impact de la solidarité locale. En pratiquant bénévolement des avortements clandestins, ses membres ont apporté une aide immédiate à des femmes en détresse tout en créant un précédent. Leur objectif n’était pas seulement humanitaire : il s’agissait de prouver qu’un avortement pouvait être réalisé en toute sécurité, même hors du cadre légal. Cette solidarité de terrain, fondée sur l’acte autant que sur le message politique, a permis de faire pression sur les institutions en montrant l’incohérence de la loi face aux réalités vécues.

L’engagement des praticiens solidaires, souvent au péril de leur carrière, incarne une solidarité professionnelle éthique, au service d’un idéal de justice sociale. En combinant action juridique, désobéissance civile et stratégie médiatique, Choisir – dans ses différentes branches – a démontré que la solidarité peut s’exprimer à la fois dans le geste immédiat et dans la transformation des normes.

Le procès de Bobigny a ainsi inauguré une solidarité militante structurée, dans laquelle des associations comme Choisir et le MLAC ont uni leurs forces pour contester une législation injuste. En conjuguant accompagnement médical, soutien juridique, actions clandestines et visibilité médiatique, elles ont fait entendre la voix des femmes dans l’espace public. Cette solidarité plurielle et coordonnée, née de l’indignation suscitée par l’affaire Marie-Claire, a permis de fédérer des acteurs issus de mondes variés – avocats, médecins, militantes féministes, intellectuels – autour d’un objectif commun : faire de l’IVG un droit reconnu. C’est ce réseau de solidarités croisées qui a permis, en 1975, l’adoption de la loi Veil, et l’entrée du droit à l’avortement dans le cadre légal français.

IV- La solidarité politique : moteur décisif du vote de la loi Veil

La solidarité politique, en unissant des parlementaires et des membres du gouvernement autour d’une cause commune, a constitué une force déterminante dans l’adoption de la loi Veil légalisant l’IVG en 1975. Ce soutien institutionnel, forgé au sein même de l’hémicycle, a permis de transformer un engagement individuel – celui de Simone Veil – en un projet collectif. Si elle incarne cette réforme historique, sa réussite s’explique aussi par une mobilisation transpartisane, reflet d’une solidarité au-delà des clivages idéologiques, fondée sur une conscience commune de justice sociale.

En effet, bien que la loi ait été portée par un gouvernement de centre-droit, la majorité de droite s’y oppose. Seuls un tiers de ses députés votent en faveur du texte. À l’inverse, la gauche apporte un soutien massif et décisif, votant unanimement pour. Cette alliance paradoxale témoigne d’une solidarité politique inédite, dans laquelle la question de l’IVG dépasse les lignes partisanes pour devenir une cause d’intérêt général. La droite initie, la gauche adopte : une configuration qui révèle combien la solidarité entre élus peut l’emporter sur les logiques de camp lorsqu’il s’agit de défendre les droits fondamentaux.

Certaines figures politiques incarnent cette solidarité engagée de manière exemplaire. Gisèle Moreau, députée communiste, fait partie des neuf seules femmes siégeant à l’Assemblée sur 490 députés. Elle s’engage avec force pour la loi, s’appuyant sur son propre vécu d’un avortement clandestin. Cette expérience personnelle fonde une solidarité intersectionnelle, mêlant engagement féministe, conscience de classe et responsabilité parlementaire. Elle dénonce une société où seules les femmes aisées peuvent contourner la loi, et affirme que voter la loi Veil est une manière de réparer une inégalité structurelle. Elle rend aussi hommage au courage politique de Simone Veil, preuve d’une solidarité entre femmes élues, au-delà des appartenances partisanes.

Autre exemple significatif, Hélène Missoffe, députée de l’UDR (droite gaulliste), d’abord réticente, décide finalement de soutenir la loi. Elle justifie ce choix par ce qu’elle nomme une « responsabilité personnelle devant l’histoire et les femmes », illustrant ainsi une solidarité individuelle lucide, fondée sur une prise de conscience éthique plutôt que sur l’obéissance partisane. Sa voix, rare à droite, montre que l’élan de solidarité politique a aussi reposé sur des engagements personnels puissants, capables de faire émerger des positions minoritaires mais essentielles.

De son côté, Bernard Pons, lui aussi député gaulliste et médecin de formation, prend clairement position en faveur du projet de loi. Son expérience médicale nourrit une solidarité humanitaire, qui l’amène à rompre avec la ligne de son parti. Lors des débats, il interpelle l’Assemblée sur les réalités dramatiques des avortements clandestins : « 349 jours sont passés, 349 femmes sont mortes. » Sa prise de parole, directe et émotive, appelle à une réaction de conscience collective, plaçant la solidarité politique sur le terrain de l’urgence sanitaire.

Quant à Simone Veil, son rôle central repose autant sur son statut de ministre que sur sa capacité à fédérer des formes de solidarité multiples – politique, médicale, associative. En novembre 1974, elle prononce devant l’Assemblée un discours historique, déclarant : « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. » Elle s’appuie sur des experts médicaux, des juristes, des associations comme le Planning familial, et bénéficie du soutien du président Giscard d’Estaing. Cette solidarité gouvernementale coordonnée, rare sur un sujet aussi sensible, renforce la légitimité du texte et favorise son adoption. Si la loi reste encadrée (limite de 10 semaines, situation de détresse, procédure médicale stricte), elle marque une reconnaissance inédite : celle du droit pour les femmes de décider de leur maternité.

Le procès de Bobigny, en 1972, a servi de déclencheur stratégique pour cette mobilisation politique. Il a exposé publiquement l’iniquité d’une loi inapplicable de manière équitable, réveillant des consciences jusque-là silencieuses. Des députés comme Marie-Claude Vaillant-Couturier ou Yvette Roudy, peu engagées auparavant sur cette question, citent directement le verdict comme un signe que la loi doit être réformée. Ainsi, la solidarité parlementaire commence à se structurer dans les mois qui suivent le procès, notamment au sein des commissions liées à la santé et aux affaires sociales.

Certains élus comme Michel Rocard (PS) ou Jacques Chaban-Delmas (UDR) utilisent même ce procès comme levier tactique pour exiger un débat national sur l’IVG. Leur démarche participe à la formation d’une coalition politique solidaire, rendue possible par la pression croissante de l’opinion publique et par la gravité des injustices révélées. Bobigny n’a pas seulement choqué ; il a servi de catalyseur pour une solidarité institutionnelle capable de transformer une situation individuelle en réforme législative majeure.

En définitive, la loi Veil n’est pas seulement l’œuvre d’une femme, aussi déterminée soit-elle. Elle est l’aboutissement d’une solidarité politique construite, fondée sur des alliances stratégiques, des engagements personnels, des convergences inattendues entre camps opposés. C’est cette pluralité de solidarités, entre hommes et femmes, entre gauche et droite, entre expérience intime et action publique, qui a permis à l’Assemblée nationale de faire entrer dans la loi une avancée majeure pour les droits des femmes. Le vote du 17 janvier 1975 restera ainsi comme l’illustration puissante de ce que peut accomplir une solidarité politique guidée par la justice et la dignité humaine.

Conclusion

Le procès de Bobigny, au-delà de sa portée juridique, incarne une résonance sociale et politique qui a donné naissance à une nouvelle forme de solidarité. Avant cette affaire, les formes de solidarité liées à l’avortement étaient plutôt informelles et dispersées. Les femmes, souvent isolées dans leur combat, s’appuyaient sur des réseaux secrets, parfois auprès de médecins qui pratiquaient l’avortement dans la clandestinité. Ces solidarités, fondées sur une souffrance partagée et la nécessité d’agir face à une injustice, restaient invisibles et vulnérables à la répression. Les actions, ponctuelles et discrètes, se déroulaient souvent dans l’ombre, sans réelle mobilisation collective.

Avec le procès de Bobigny, tout change. L’affaire de Marie-Claire, médiatisée et soutenue par des associations telles que Choisir ou le MLAC, transforme cette solidarité souterraine en un mouvement structuré. Ce procès catalyse un changement de regard sur l’avortement, désormais perçu non seulement comme un enjeu de santé, mais aussi comme un droit fondamental des femmes. Le rôle central de Choisir, en tant qu’organisation de défense juridique, permet de donner une voix aux femmes poursuivies, tout en dénonçant publiquement l’injustice de la législation en vigueur. L’approche stratégique de l’association change la donne : l’affaire Marie-Claire cesse d’être un simple fait divers judiciaire pour devenir un véritable combat politique.

Cette dynamique suscite une prise de conscience collective. Elle permet de rassembler des acteurs variés – avocats, intellectuels, médecins, militantes – autour d’une volonté commune de remettre en question une loi archaïque. Les solidarités qui émergent à la suite du procès deviennent plus visibles, plus structurées, et surtout plus politiques. Elles associent soutien juridique, accompagnement médical, mobilisation médiatique et désobéissance civile. À travers ces différentes formes d’engagement, la solidarité devient un levier direct de transformation sociale.

Par contraste, les solidarités d’avant Bobigny apparaissent comme fragmentées, limitées et souvent clandestines, tandis qu’après le procès, elles s’élargissent, se coordonnent et acquièrent une véritable portée politique. Ce changement structurel contribue à préparer le terrain pour la loi Veil de 1975, qui légalise l’IVG en France. Le procès de Bobigny devient ainsi un catalyseur législatif, non par une simple conquête de pouvoir, mais par la construction progressive d’un consensus autour des injustices vécues par des milliers de femmes.

En conclusion, le procès de Bobigny montre que la solidarité, loin d’être un simple acte de soutien individuel, peut devenir un puissant moteur de changement social et politique. Les formes de solidarité qui se sont développées autour de cette affaire ont permis de briser le silence entourant l’avortement, de conférer à cette cause une légitimité publique et collective, et de favoriser l’adoption de la loi Veil en 1975. Ces solidarités ont évolué, passant d’un soutien informel et épars à une mobilisation militante et structurée, capable de faire plier un système juridique injuste. Elles illustrent le pouvoir de la solidarité dans la lutte pour les droits humains et pour la justice sociale.

Bibliographie et sitographie

- Archives de l’Assemblée nationale, Compte rendu intégral, 2e séance du 26 novembre 1974. Disponible sur : https://archives.assemblee-nationale.fr/5/cri/1973-1974-ordinaire2/003.pdf

- Comment Simone de Beauvoir a écrit Le Deuxième Sexe, France Culture. Disponible sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/comment-simone-de-beauvoir-a-ecrit-le-deuxieme-sexe-3116157

- David Easton, Wikipédia (version traduite). Disponible sur : https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/David_Easton

- Débat parlementaire – Simone Veil défend la loi sur l’IVG à l’Assemblée nationale, INA. Disponible sur : http://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/simone-veil-loi-avortement-ivg-discours-assemblee-nationale-debat

- Discours parlementaires célèbres, Assemblée nationale. Disponible sur : https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-I-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires

- Gisèle Moreau, députée, vote la loi Veil sur l’IVG, INA. Disponible sur : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/gisele-moreau-depute-vote-loi-vieil-avortement

- Histoire contemporaine – 1972 : le procès de Bobigny, La Revue d’Histoire. Disponible sur : https://revue-histoire.fr/histoire-contemporaine/1972-le-proces-de-bobigny-avortement/

- IVG – Il y a 50 ans, la loi Veil était promulguée, Gouvernement.fr. Disponible sur : https://www.info.gouv.fr/actualite/ivg-il-y-a-50-ans-la-loi-veil-etait-promulguee

- IVG – Le droit à l’avortement, Gouvernement français. Disponible sur : https://ivg.gouv.fr/le-droit-lavortement

- La loi Veil : retours sur un compromis, Fondation Jean Jaurès. Disponible sur : https://www.jean-jaures.org/publication/la-loi-veil-retours-sur-un-compromis/

- Le 26 novembre 1974, Simone Veil défendait son projet de loi sur l’avortement, Le Figaro, 26 novembre 2024. Disponible sur : https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/le-26-novembre-1974-simone-veil-defendait-son-projet-de-loi-sur-l-avortement-20241126

- Loi Veil : 50 ans d’un droit fondamental – Communiqué de presse, ARS Occitanie, 17 janvier 2025. Disponible sur : https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2025-01/2025_01_17_CP_50%20ans%20loi%20Veil.pdf

- Manifeste des 343, France Mémoire. Disponible sur : https://www.france-memoire.fr/manifeste-des-343/

- Manifeste des 343, Wikipédia. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_des_343

- Paul Milliez, Wikipédia. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Milliez

- Proposition de loi Peyret, Wikipédia. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Proposition_de_loi_Peyret

- Qui a voté la loi Veil sur l’IVG en 1974 : droite ou gauche ?, France Inter, 27 novembre 2023. Disponible sur : https://www.radiofrance.fr/franceinter/ivg-droite-ou-gauche-qui-avait-vote-la-loi-veil-en-1974-4771470

- Retour sur le Manifeste des 343 – 50 ans après, Assemblée nationale. Disponible sur : https://www2.assemblee-nationale.fr/15/evenements/2021/manifeste-des-343-c-etait-il-y-a-cinquante-ans

- Simone Veil défend la loi sur l’IVG à l’Assemblée nationale – INA. Disponible sur : http://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/simone-veil-loi-avortement-ivg-discours-assemblee-nationale-debat

- Un jour, une loi : le 17 janvier 1975, la loi Veil sur l’IVG est promulguée, Lumni Enseignants. Disponible sur : https://enseignants.lumni.fr/parcours/1139/le-17-janvier-1975-la-loi-veil-sur-l-ivg-est-promulguee.html

Une parole d’experte – Les procès de Bobigny (1972) pour avortement, Vie publique. Disponible sur : https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/287131-les-proces-de-bobigny-1972-pour-avortement-gisele-halimi

Laisser un commentaire